PROFESSION

めざせる職業

理学療法士

医療科学部 理学療法学科 助手

纐纈 真之介 先生

大学卒業後、急性期~維持期の患者まで対応する総合病院で7年間勤務。その間大学院に進学し基礎医学の研究を進め、現職へ。

医療科学部 理学療法学科 助手

纐纈 真之介 先生

大学卒業後、急性期~維持期の患者まで対応する総合病院で7年間勤務。その間大学院に進学し基礎医学の研究を進め、現職へ。

INTERVIEW

ケガや病気等で体に障害のある患者さんを対象に、座る・立つ・歩くといった基本動作の改善をめざして理学療法でアプローチする医療専門職です。理学療法には運動療法や物理療法(温熱や電気等を使った療法)があります。医療機関や介護施設等に勤務することが多いですが、近年は健康な人を対象とした障害予防やスポーツの分野でも活躍の場が広がっています。

小学生の頃に野球を始め、高校の部活でも野球を続けていました。ポジションはピッチャーでしたが、ある時投球障害で腰を痛めてしまいました。その時に理学療法士に出会い、親身になってリハビリをしていただき、無事回復することができました。

もともと、大学では将来の職業につながる勉強がしたいと思い、医療分野への進学を考えていたので、この出会いがきっかけで、理学療法士をめざすことに決めました。ちなみに今でも草野球チームに所属し野球を続けています。

歩けなかった患者さんがリハビリの結果歩けるようになるなど、できなかったことができるようになるのを患者さんと一緒になって喜べるのが一番のやりがいです。

病院では一人の患者さんの担当になると、退院までの数か月間、毎日20~60分間リハビリを行いますので、他の医療職よりも深く患者さんと関わることができます。そのため、患者さんの運動機能を高めるのはもちろんのこと、リハビリ意欲を高めたり、患者さんの退院後の生活を考えたりなど、自分の関わり方が患者さんの回復や今後の生活を大きく左右する、責任感のある仕事でもあります。

また働きながら臨床研究をしている療法士も多く、自分も病院に勤務する傍ら大学院に進学して基礎医学を研究し、現在に至っています。研究すればするほど新たな「わからないこと」が出てくる、面白い世界です。

理学療法士というと、病院で患者さんのリハビリを行って…というイメージが強いと思います。もちろん病院で働くことが多いのですが、スポーツチームに帯同して選手の体のコンディショニングやトレーニングの指導を行ったり、企業で商品開発に携わったりと、きっと皆さんの想像以上に、活躍の場は広がっています。自分の興味ある分野をつきつめるために研究の道に進むこともできます。自分次第で幅広く活躍できるので、ぜひ本学で一緒に理学療法士をめざしましょう!

看護師

健康科学部 看護学科 講師

河村 諒 先生

看護師として大学病院の循環器内科、心臓外科、脳神経外科、神経・精神科で勤務。働きながら大学院で学び、修了後、複数の大学の教員経験を経て、現職へ至る。

健康科学部 看護学科 講師

河村 諒 先生

看護師として大学病院の循環器内科、心臓外科、脳神経外科、神経・精神科で勤務。働きながら大学院で学び、修了後、複数の大学の教員経験を経て、現職へ至る。

INTERVIEW

看護師の仕事は大きく分けて2つあります。1つは医師による診察の準備やバイタルサイン(体温や血圧等)の測定、検査の準備といった「診療の補助」、もう1つは患者さんの食事や排泄、入浴、移動などを手助けする「療養上の世話」です。患者さんの困りごとの解決や心のケアを担ったり、他の医療専門職との間を円滑に取り持ったりなど、患者さんに近い存在として寄り添います。

幼少期から父親が人を助ける姿を何度も目にしてきました。雪山で脱輪している車を助けたり、釣りをしていておぼれている人を助けたり…。「人が困っていたら助けるものだ」という考えが根底にあるのは、そんな父の姿が原点です。

中高生になると、将来は人と関わる仕事がしたいと考えるようになりました。また、その頃、母が入院し、入院期間中は父と兄弟とで協力して家事をして乗り切った、という経験をしました。当たり前に過ごしていた日常生活は、家族がみな「心身ともに健康である」から送れていたんだということを痛感。人が健康になり、日常生活に戻っていける支援をする仕事に魅力を感じ、患者さんに近い存在である看護師をめざすようになりました。

やはり、患者さんがよくなっていく様子を見られるのがいちばんのやりがいです。はじめは不安が大きく、痛みの訴えもあり、苦痛でいっぱいの表情を示していた患者さんが、治療を経て回復し、明るい表情になっていくのを看護師として嬉しく感じます。

長く看護師として働いていると、どうしても、患者さんへの対応1つ1つを「業務」として行ってしまいそうになります。でも、患者さんは一人ひとり事情が異なり、痛みや不安を感じる程度にも個人差があります。個々の患者さんに心を寄せながらケアをするのは大変ではありますが、機械にはできない、非常にやりがいのある仕事だと思っています。

また、ライフワークとして「災害看護」を研究しています。病院勤務時代に東日本大震災が起こり、看護師として何かできないかと考え、大学院で救急看護や災害看護について専門的に学びました。実際に福島県や宮城県の被災地域の病院や仮設住宅・避難所などをまわり、支援を必要としている方に寄り添うとはどういうことなのかなと考えるきっかけを得ることができました。日本ではいつどこで自然災害が起こるかわかりません。災害時も、多くの人々が心に寄り添ったケアを受けられるよう、研究を続けたいと思っています。

看護師には、知識や技術はもちろん必要ですが、患者さんに寄り添う人間性がとても大切です。患者さんから、人に言いにくい悩みや相談をされるような温かい雰囲気を作り出し、患者さんに信頼される看護師をめざしてほしいと思います。

また我々教員は学生に教えるだけでなく学生から教えられることもたくさんあります。「患者さんをよくしたい」という共通の目標に向かって成長していけるよう、大学で一緒に学び合いましょう。

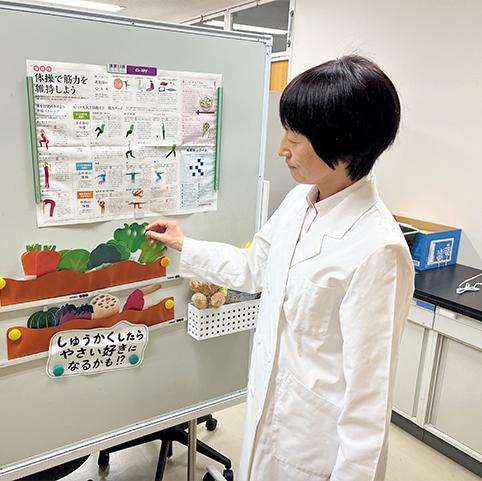

管理栄養士

健康科学部 健康栄養学科 講師

近藤 志保 先生

病院の管理栄養士を経験後、専門学校・大学等で管理栄養士養成に携わる。大学院での研究等も経て、現職へ。

健康科学部 健康栄養学科 講師

近藤 志保 先生

病院の管理栄養士を経験後、専門学校・大学等で管理栄養士養成に携わる。大学院での研究等も経て、現職へ。

INTERVIEW

健康な人に加え、病気やケガをしている人、高齢で食事がとりづらい人などを対象に、食事の管理や栄養指導を行います。管理栄養士国家資格が必要です。病院や福祉施設での給食管理や栄養指導を行うだけでなく、企業で商品開発を行ったりスポーツ選手の食事管理を行ったりと幅広く活躍しています。

元々食べることが大好きで、高校の頃ちょうどバイオテクノロジーが脚光を浴びていたこともあり、食に関係する分野へ目を向けていました。進学先を考えた時、自分が本当に好きな「おいしく食べること」、またおいしく食べる生活を続けるために「健康であること」の両方を学べると思い、農学系や工学系ではなく、管理栄養士をめざすようになりました。

私の場合、大学入学前から「病院の管理栄養士になりたい」や「食品会社で開発に携わりたい」といった具体的な目標があったわけではありません。でも、大学での4年間で、様々な先生の経験談や実習先での話を聞き、徐々に自分の進むべき道が見えてきました。最終的には、大学で学んだ知識すべてを活用でき、対象である患者さんの反応を近くで感じられることから、病院の管理栄養士を選択しました。

大学卒業後に勤めた病院では、即戦力としてすぐに献立作成等を任され、入職1か月後には栄養指導も行うようになりました。自分が考えた献立で、「おいしかった」「また食べたい」という患者さんの声を聞くことができ、充実感がありました。

一方で、栄養指導では、患者さんに指導内容を実践してもらえないことに悩みました。指導の度に「がんばります」という返事をもらっても、結局実践してもらえないのです。これは伝え方に問題があるのだろうと、栄養指導について今一度勉強したいと思いました。同時に、同じような悩みをもつ管理栄養士を減らしたいという思いも芽生えました。管理栄養士養成校の助手となり、自らの学びを深めるとともに管理栄養士の育成にも携わる道へ。そこで栄養「教育」に出会いました。

栄養教育では、患者さんとゴールを共有し、「どんなことならできるか」を一緒に考えます。食事内容の改善を自分事として捉えられるため、一方的に指導するよりずっと実践してもらえるようになりました。今は大学の教員として、患者さんに寄り添える管理栄養士の育成に邁進しています。力のある管理栄養士を育てることが多くの患者さんの幸せにつながり、今の仕事のやりがいとなっています。

進路選択をするときは、自分が好きなこと・夢中になれることは何か、を出発点にしてみてください。そうすれば、仕事を通して自分が好きなことにずっと関われる人生につながります。

管理栄養士は「おいしさ」と「栄養」を両立させ、人の健康を守るプロフェッショナルです。たとえ今は具体的な夢がなくても、大学での4年間で将来像が広がり、めざす道が見つかるはず。「食」が好きな方はぜひ、本学で一緒に学びませんか?

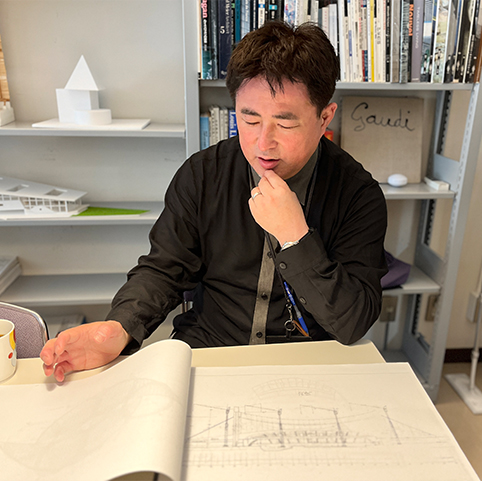

建築士

生活環境学部※生活環境学科 講師

松村 哲志 先生

一級建築士として建築設計に従事。住居からオフィス、展示施設などさまざまな建築設計の経験を経て、現職に至る。建築家のあかりコンペ最優秀賞など受賞多数。

※2025年4月より生活環境学部に学部名称変更予定

生活環境学部※生活環境学科 講師

松村 哲志 先生

一級建築士として建築設計に従事。住居からオフィス、展示施設などさまざまな建築設計の経験を経て、現職に至る。建築家のあかりコンペ最優秀賞など受賞多数。

※2025年4月より生活環境学部に学部名称変更予定

INTERVIEW

ちいさな部屋から住宅、まちづくりに至るまで生活を豊かにするための器(インテリア・建築)についての設計を行う仕事です。生活や空間を考えるクリエイターであり、安全性や快適性を作るエンジニアでもあります。建築家、現場監督、インテリアデザイナー、行政職員、ランドスケープアーキテクトなど幅広い仕事に関連しており、可能性が広がる仕事です。建物を設計するために必要な国家資格として一級建築士・二級建築士・木造建築士があります。

高校時代は映画や写真に興味があり、実際に仲間と映画を撮ったり、写真展に出かけたりしていました。ただ、進路を考えた時、映像の世界に入って成功することの厳しさも感じていました。そんな中、2つの出会いから建築へ興味を持ちました。

1つは、同級生から聞いたエピソードをきっかけに手に取った、建築家ガウディの写真集にある「コロニア・グエル教会」の写真です。温かな雰囲気に溢れた結婚式が行われている場面の写真なのですが、一目見て心を動かされました。こういったシーンの背景となる空間をつくれたらいいな、と思ったのです。

もう1つは、兄の友人の父親が著名な建築家だったこと。兄が友人の家に遊びに行った際、その素敵な暮らしぶりを話してくれて、「なんて格好いいんだろう!」と純粋に憧れの気持ちを抱きました。その建築家の方には後に進路のアドバイスもいただき、進学先での別の新しい出会いが今の自分の仕事に繋がっています。

大学時代に大学内で行われた建築コンテストにグループで参加。実際にキャンパス内に建てる経験をしました。設計から、素材選び、作り方まで、様々なことをメンバーの1人ひとりが自身の知識・経験を総動員し、それぞれの個性を生かして苦労して作り上げました。そのときの達成感、充実感に「これはやめられない!」と感じたのを今でも思い出します。

建築物を作るには、多くの人が関わります。建築士、現場監督、大工さんや職人さんなど、様々な人が協働して作りあげられていきます。たくさんの人と協働し、その結果、リアルなものとして形となり、多くの人々の生活を豊かにすることに貢献できる。充実感と感謝が得られる。そんな多くの人と一緒に作り上げること(協働)に大きなやりがいを感じる仕事です。

「つくる」ことに興味がある方にとってはお勧めです。建築業界には建築士以外にもたくさんの仕事があるので、ものづくりをしながら業界に身を置く中できっと自分の個性が生かせる仕事が見つかります。ものづくりが好きな方はぜひ飛び込んでみてください。

また、その時に大切なことは人との出会いです。真の豊かさを求めてものづくりをしていく中で出会った人との交流は、本当に人生を豊かにしてくれます。

保育士

短期大学部 保育学科 教授

長谷 範子 先生

公立保育所で20年勤務。その間大学院で子どもの発達について専門的に学ぶ。保育士としての経験を生かし、複数の大学で教員として保育者養成に関わり、現職へ至る。